「『ブルアカ』のレコードは先生に心地良く聴いてもらえるよう作った」 ステレオサウンド所属の先生に聞く、アナログレコード制作秘話

7月19日に行った公式生放送「夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP」において発表した、アナログレコード『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』。本アナログレコードの制作は、オーディオのプロフェッショナルである「ステレオサウンド」さまに所属する先生の熱意によって牽引され、実現しました。

今回のYostar Plusでは、休日のお出かけの際にはカズサのぬいぐるみを連れて行くという、ステレオサウンドのご担当者・松本壮史さんに、本企画の成り立ちやこだわりポイントをインタビュー。また李社長や編集部も同行したカッティング作業(※)の様子などをお届けします。

ぜひご覧ください!

株式会社ステレオサウンド

季刊ステレオサウンド編集部

松本 壮史さん

※マスター音源をもとにアナログレコードの原盤に音溝を刻む作業

きっかけはコミケと、自身が先生であったこと

――:本日はよろしくお願いいたします!普段あまり触れ合う機会のない業界の方だったのですが、このインタビューに先立って、松本さんがカズサのぬいぐるみを携えて様々なところへ旅行している写真を拝見して安心しました(笑)。『ブルーアーカイブ』はどういった経緯でプレイを始めたんでしょうか。

実はそれまで、スマートフォンのゲームはあまりやってこなかったんです。ただ『ブルーアーカイブ』に関しては、駅で見かけた広告がとても印象に残っていたことや、周りの知り合いが多くプレイしていたこともあり、ずっと気になるタイトルでした。そこからちょうど2周年直前くらいのタイミングで、SNSでの盛り上がりを見る機会が多かった影響もあり、自分もプレイを始めました。

モバイルゲーム初心者の自分がここまで楽しめているのは、まずストーリーやキャラクターの良さがあったからだと思います。カズサはもちろんなんですが、メインシナリオでの活躍という点ではヒナも好きですね。ぬいぐるみも持ってます(笑)

――:(笑)。『ブルーアーカイブ』の音楽面に関してはどのような印象を持たれていたんでしょうか?

一聴して、ゲームミュージックというカテゴリーの範疇に留まらず、単純にいち音楽として素晴らしい楽曲が揃っているなと思いました。普段ゲームミュージックを聴かない人にも、ぜひ一度聴いて欲しい魅力があるな、と。あと音楽を担当されているミツキヨさん、KARUTさん、Norさん達がとてもお若いのにも驚きました。同時に、いつか作品と関わる機会があれば、この人たちの熱に負けないものを作りたいという意欲が湧いてきたのを覚えています。

――:お気に入りの曲を教えてください。

まずはやっぱり、「Unwelcome School」ですね(笑)。

――:(笑)。『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』ではDISC02のSIDE Dの一曲目に入っています。

だから針が落としやすいんです、間違えません(笑)。あと「Polyphonic」のゴリゴリな感じも好きですね。方向性が明確で、オーディオイベントで爆音でかけたいぐらい気持ち良い。こういったフロアが湧くタイプの曲をイベントの重低音を効かせたPAではなく、あえて本格的なオーディオ機材で聴くのもまた違う気持ちよさがあるし、新たな発見があって面白いんですよ。既存のオーディオファンの方はもちろん、今回のアナログレコードで初めてオーディオに興味を持ったような方にも、この魅力を伝える機会を作っていきたいですね。

あと「Final Destination of Ark」も好きですね。『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』のDISC02のSIDE Dではこの2曲が繋がって収録されています。個人的にはSIDE Dが本当にアツいですね。

――:人を沸かせるにはちょうどよい選曲になっていますね(笑)。

それこそスタートが「Unwelcome School」なわけですしね(笑)。その一方で、例えばDISC01のSIDE Bは「Luminous Memory」が一曲目と、しっとり目にスタートします。こういったピアノのような楽器が主体の曲は、良いオーディオで聴くとその良さがより引き立つように思いますね。選曲はミツキヨさん、KARUTさん、Norさんに直接行っていただき、それぞれのSIDEでとても纏まりのある内容となっているので、こちらも注目していただきたいですね。

――:そもそも今回の『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』の企画は、どのような成り立ちでスタートしたのでしょうか。

きっかけは、コミックマーケットに弊社が出展した際に、李社長と知り合ったことですね。

――:ステレオサウンドさまがコミックマーケットに出展されていたのは意外でした!

僕は、オーディオ業界にもっとオープンになってほしいと感じていまして、そのための活動の一環として、ステレオサウンド社はここ数年、コミックマーケットに応募・出展しています。当然、Yostarさんも出展されていますから、これを機にと、ご挨拶に伺ったんです。そうしたらありがたいことに、李社長がステレオサウンド誌の読者だったんです(笑)。

――:李はアニソンはもちろんですが、音楽が大好きですからね(笑)。そこからなぜ、『ブルーアーカイブ』のアナログレコードを制作することになったのでしょうか?

そんなご縁があったこともあり、一緒になにかできないでしょうかというお話を重ねていくなかで、李社長と商品企画担当の方から「『ブルーアーカイブ』サウンドトラックのレコード化はいかがでしょうか」というご提案をいただきました。僕自身、オーディオも『ブルーアーカイブ』も大好きですし、常々抱いていた「『ブルーアーカイブ』と携わる機会があれば作曲家さんたちの熱に負けないものを作りたい」という想いも発揮できる、まさに願ったり叶ったりな企画でした。

――:アナログレコードを制作するにあたって、こだわった部分を教えてください。

ステレオサウンド社で制作するからには「ただ単にアナログレコード化する」ということだけはしたくなかったんです。今回は僕達ならではのこだわりをもって制作しました。

詳しく説明しようとするとどうしても少し専門的な用語なども出てきてしまうのですが、例えばレコードのもとになるラッカー盤に音溝を刻んでいく「カッティング」です。マスター音源には、全曲でオリジナルの48kHz/24ビットPCMデータを採用しています。

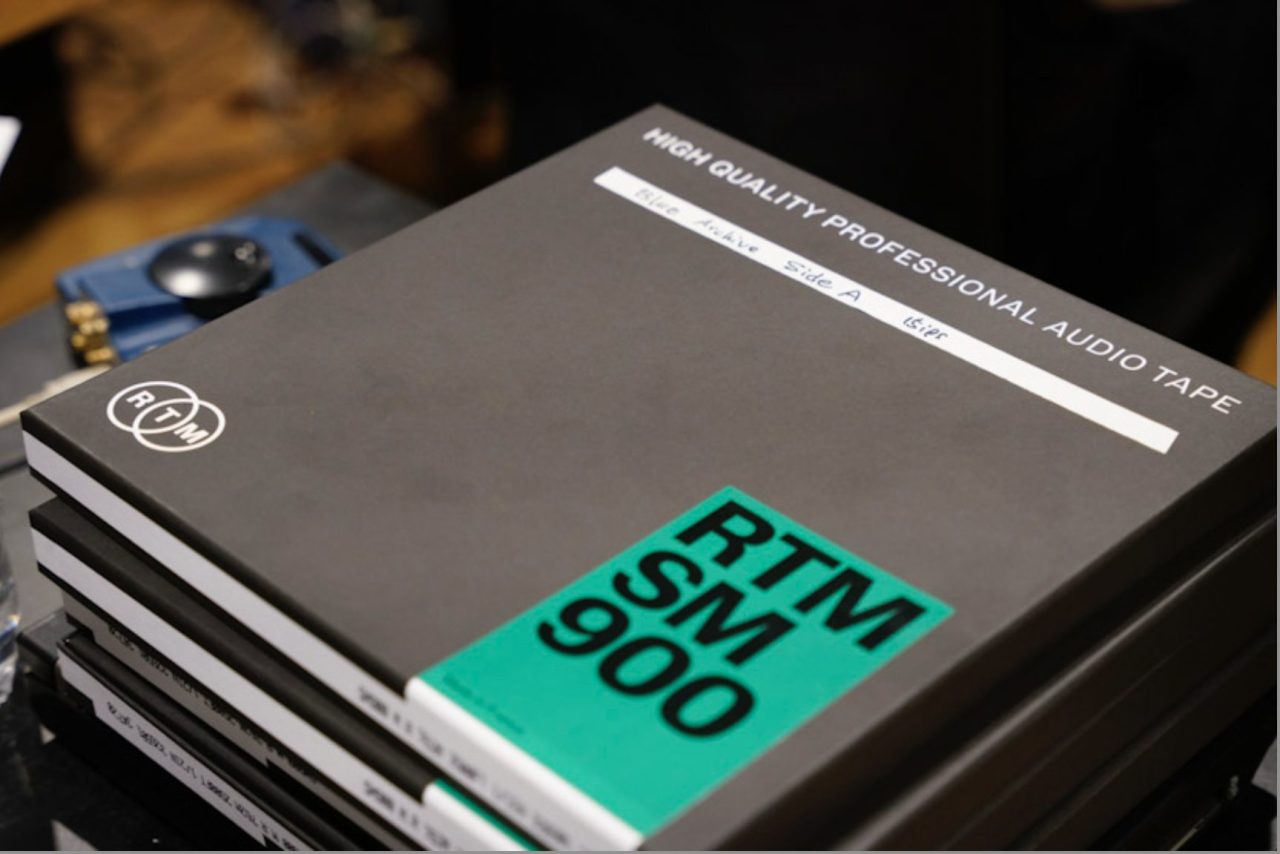

現在のアナログレコードの制作手法では、マスターがデジタル音源の場合はそのデジタル音源をもとに、アナログ変換してラッカー盤のカッティングを行うのが主流です。カッティングのための音の調整はアナログ領域でやることもあれば、変換前のデジタル領域ですることもあるようです。いっぽうで、『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』では、デジタルデータをただアナログ変換してカッティングを行うのではなく、アナログ化した際に一度アナログテープによるカッティングマスターを作っています。そして、そのアナログ・カッティングマスターからラッカー盤のカッティングを行いました。このように一度、物理的な“アナログ・カッティングマスター”を作っているということが、今回の制作のポイントと言いますか、音に対する大きなこだわりです。

――:門外漢からするとデジタルからアナログにすると、それだけで音が悪くなるというイメージがありますが…。

アナログテープに落とすと、データというか、特性だけ見るともちろん悪くなります。ただし、優れた機械を使って、優れたエンジニアがアナログ化した音を耳で聴くと面白いことに、心地よく聞こえることが多いです。そのため音量を上げていっても全然不快に感じないので、無限に音量を上げられてしまうという…(笑)。

――:不思議な世界ですね(笑)。

それがまた楽しいんですけどね(笑)。そしてその際に使用したアナログテープも、シブイチ(1/4)と呼ばれる一般的に使われることの多いテープ幅ではなく、音質的により有利とされているハーフインチ(1/2)幅を贅沢に使用しています。アナログのカッティングマスターを作ることも、幅の広いテープを使うことも、そしてもちろんそのテープスピードの選択についても、僕らが音質的にメリットがあると信じている手法なのですが、その分手間や制作費が通常よりもかなり多くかかってしまうので、現在のレコード制作においては中々採用されづらいのかもしれません。

――:これらの制作へのこだわりという点は、ステレオサウンドさま側からのご提案だったんでしょうか?

そうですね。「ステレオサウンド社が作るのであれば、こういった手法があるんですがいかがでしょう?」という提案をさせていただきました。李社長は「それ面白いねー!」と、すぐにこちらの意図を理解してくださいました。

――:その姿が簡単に目に浮かびます(笑)。制作におけるこだわりについて明かしていただきましたが、ただアナログレコードを実際に聴いたことのない方や、オーディオにあまり明るくない方にとってはピンとこない部分があるかもしれません。具体的に、どういった違いが出てくるのでしょう。

例えば先ほど、音質面からハーフインチ(1/2)のテープを使用したとお話したんですが、ハーフインチを使用して、専用のテープデッキで再生することにより、音楽にとって大切な音の中低域が厚く聞こえるようになるんです。音が太く感じられるようになると言い換えてもいいですね。どっしりとした低音域を土台として、そこに程よくしっかりとした厚みのある中音域、過剰でない高音域、と音の全体像がピラミッド型のバランスになるような感じがしています。

もちろん、マスター音源のバランスを変えようとはまったく思っていませんが、音源が元々持っているバランスを最大限に尊重しつつ、このピラミッド型の音域バランスに整えることで、弊社が考える人間の耳にとって聞き取りやすく、心地よく聴いてもらえるような音になることを目指して制作しています。

僕の好みで言えば、しっとりしてる曲がアナログレコードと相性いいんですよね。そういう点では「Alkaline Tears」もお気に入りです。ただその分、エンジニアや、プロデューサーなどの制作側の手腕も大きく影響するメディアだなと思います。

――:その点も今回こだわっていただき、『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』では、レコーディングにおいて日本の音楽制作界の第一人者にお願いされているそうですね。

そうなんです。MIXER’S LABマスタリング部門トップの菊地功さんがカッティングマスターを制作し、ラッカー盤のカッティングを同じくMIXER’S LABの北村勝敏さんに手掛けてもらいました。聴感最優先での制作です。僕らがより音楽と近くなるような音、そう言える作品を、MIXER’S LABのお二人のご尽力のおかげで制作できました。

――:とはいえ、先生の中には今回はじめてレコードを手にしてみようか迷っている、レコードプレイヤーを持っていない方も多いと思います。再生機器のチョイスはどうすればよいでしょう。

僕から言えるのは、まずはオーディオ店の店員さんに相談してもらうのが一番だと思います。いわゆる入門用の機器でも良い音は出せますし、最近ではBluetooth機能つきなど、多機能でカジュアルに使える機器も増えてきました。アナログレコードの魅力のひとつとして、カジュアルな機器でも使い方次第でじゅうぶん良い音が追求可能ということが挙げられますから、迷っているようでしたら、とにかく再生にトライしてほしいと思います(笑)。もちろん、今回の作品は、高級な機材で聴いていただければ、より良いと感じていただける音に仕上がっていると思っていますので、オーディオマニアの方はご安心ください(笑)。ぜひこれを機に、アナログレコードの世界の魅力にも触れてほしいですね。

――:読者の皆さんにメッセージ、そして今後の展開や野望などがあれば教えてください。

アナログレコードをプレスするためのラッカー盤にいかに良い状態で音溝を刻むか、その元になるカッティングマスターをいかに良い音で作り上げるのか、コストも手間も度外視して、本当に細部に至るまでこだわって制作しました。マスター音源が元々備えている魅力を最大限アナログレコードに落とし込めるように、制作の全行程で最善を尽くしていますので、ご購入いただいた皆さんに後悔させないようなクォリティになっていると思います。

と言いつつも、まずは純粋に音楽を聴いて楽しんでほしいですね!

そして、このレコードの、特にDISC02のSIDE Dを使ってDJをしているところもぜひ見てみたいです(笑)。

個人的な野望としては、ASMRを敢えてアナログレコードにしてみたら面白いんじゃないかと考えています。同じ手法でやったら、音の中域が厚くなることでより声が近く、温度感も高い、より生身の人間がそこにいるような感覚で届けられるんじゃないかなと思っていて。ぜひ実現させたいですね。

――:個人的にとても聴いてみたいです(笑)。本日はありがとうございました!

今回のレコード制作にあたっては、李社長がレコーディングスタジオでカッティング作業にも参加しました。いくつかの曲においては音源のチェックを繰り返し行っていました。

実際にスタジオでカッティングに立ち会った人間が、ラッカー盤を聴いた瞬間、一様に「おっ!」という表情をしたのはまさに、アナログの気持ち良さを体験した瞬間だったと思います。

レコードということで、音や音質など聴覚にフォーカスしてきましたが、視覚という点においても、楽しんでいただけるよう制作を行っています。まずジャケットは約315mm×約315mmと、CDやブルーレイといったディスクよりも大きなサイズでビジュアルを楽しめる、存在感のあるアイテムとして仕上がっています。

また音溝の刻まれた再生用レコード2枚に加えて、「モ誰」先生による描き下ろしジャケットイラストを使用した、ピクチャーレーベル盤も同封いたしました。こちらは裏面に音溝を刻んでいない、コレクション・観賞用としてのアイテムとなっています。

さらに付属するアナログレコードサイズのオールカラー・ブックレットには、ミツキヨさん、KARUTさん、Norさんによる楽曲制作裏話などのコメントが、イラストと共に綴られています。

耳でも目でも楽しめる『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』は、2025年7月20日(日)より、Yostar OFFICIAL SHOP ONLINE、Yostar OFFICIAL SHOP JR秋葉原駅店にて販売中です。ぜひこだわりの詰まった1枚をお楽しみください!

■『Blue Archive Original Soundtrack Analog Record Vol.1』

・DISC01 SIDE A

01 Constant Moderato

02 Irasshaimase

03 Lemonade Diary

04 Connected Sky

05 Step by Step

06 Walkthrough

07 Shooting Stars

・DISC01 SIDE B

01 Luminous Memory

02 Hifumi Daisuki

03 Alkaline Tears

04 Midnight Trip

05 Responsibility

06 Hello to Halo

07 Signal of Abydos

08 Constant Moderato Piano Arrange

・DISC02 SIDE C

01 Pixel Time

02 Bunny Bunny Carrot Carrot

03 Dolce Biblioteca

04 After School Dessert

05 Aoharu

06 RE Aoharu

07 SAKURA PUNCH

08 Neo City Dive

09 Colorful Mess

・DISC02 SIDE D

01 Unwelcome School

02 Accelerator

03 Glitch Street

04 Kaiten Hurricane!!!

05 System All Green

06 Final Destination of Ark

07 Polyphonic

08 Fearful Utopia

09 GGF

この記事をシェアする

この記事をシェアする